Que dois-je savoir avant de commencer ma recherche ?

Ce guide de recherche thématique vise à proposer une orientation dans les archives relatives à l’histoire de la traite négrière et de l’esclavage conservées aux Archives nationales d’outre-mer. Il n’a pas vocation à l’exhaustivité, mais à présenter des pistes de recherche pour explorer les sources disponibles, par axe de recherche et/ou zone géographique. Ces documents, essentiellement produits par des administrations, traitent surtout du fait colonial français, du XVIIe siècle aux années 1850.

Pour explorer ces sujets, il est nécessaire de consulter également les archives conservées dans des services municipaux ou départementaux, notamment dans les collectivités d’outre-mer, et aux Archives nationales (principalement sur le site de Paris).

Plusieurs sites internet de référence proposent également de consulter ces sources sous la forme de bases de données. Le Guide des sources de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions permettra un aperçu plus global et pointu des sources disponibles dans les services d’archives français.

Voir aussi : bibliographie sommaire des ouvrages de référence conservés par la bibliothèque des Archives nationales d’outre-mer sur l’esclavage.

Dans le système colonial, les personnes mises en esclavage sont considérées comme des biens meubles. Elles n’ont pas d’identité juridique, et donc pas de nom de famille. Retrouver ou identifier un individu dans les sources avant son affranchissement est donc très difficile, sinon impossible.

On peut trouver aux ANOM :

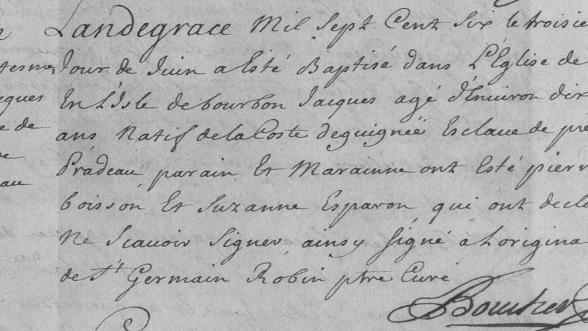

- Des actes de naissances et de décès d’esclaves enregistrés dans les registres paroissiaux puis d’état civil :

Base état civil : Guadeloupe (5 résultats, 1774-1817)

Base état civil : Guyane (3 résultats, 1764-1830)

Base état civil : île Bourbon (La Réunion) (168 résultats, 1705-1848)

Base état civil : île de France (Maurice) (164 résultats, 1729-1810)

Base état civil : Inde (5 résultats, 1774-1776)

Base état civil : Louisiane (8 résultats, 1723-1730)

Base état civil : Martinique (49 résultats, 1763-1848)

Base état civil : Saint-Barthélemy (33 résultats, 1808-1847)

Base état civil : Saint-Domingue (788 résultats, 1698-1794)

Base état civil : Sainte-Lucie (2 résultats, 1763-1774)

Base état civil : Sénégal (35 résultats, 1730-1843)

- Des affranchissements retranscrits dans les registres paroissiaux puis d’état civil :

Base état civil : Guadeloupe (511 résultats, 1805-1867)

Base état civil : Guyane (112 résultats, 1833-1854)

Base état civil : île Bourbon (La Réunion) (324 résultats, 1794-1852)

Base état civil : île de France (Maurice) (17 résultats, 1805-1810)

Base état civil : Martinique (124 résultats, 1831-1855)

Base état civil : Saint-Domingue (14 résultats, 1742-1798)

Base état civil : Saint-Martin (23 résultats, 1833-1848)

Base état civil : Sénégal (22 résultats, 1839-1850)

Les registres paroissiaux et d’état civil identifiant les personnes en esclavage dans les anciennes colonies françaises (1666-1880) conservés aux ANOM sont inscrits depuis 2023 au Registre international Mémoire du Monde (Memory of the World, MoW) de l’UNESCO. Les autres services d’archives associés à cette inscription sont les Archives nationales d’Haïti, les Archives départementales de Guadeloupe, les Archives territoriales de Guyane, les Archives territoriales de Martinique, les Archives départementales de La Réunion, ainsi que la Fondation pour la mémoire de l’Esclavage.

- Des actes d’affranchissement individuels (avant 1848). Attention, ces actes ne sont pas repérés individuellement dans les inventaires. Il faut donc consulter intégralement les documents correspondant au territoire et à la période chronologique recherchés pour les trouver.

Dans les archives notariales

Dans les archives des greffes judiciaires

Dans les publications officielles

Focus : le fonds "Huet de Froberville" : plus de 300 entretiens nominatifs avec des personnes en esclavage ou affranchies à la Réunion et à l’île Maurice, entre 1846 et 1847 (344 APOM)

Et ailleurs ?

Les registres d’affranchissement, à partir de 1820, puis les registres des nouveaux libres, constitués lors de l’abolition de l’esclavage de 1848, constituent la principale source pour l’histoire des individus. Ces registres sont conservés par les services d’archives des collectivités d’outre-mer.

Des bases de données dédiées à la recherche des personnes :

- Anchoukaj, une base recensant les noms de familles des nouveaux libres de la Guadeloupe et de la Martinique, proposée par le Comité Marche du 23 mai 1998 et la Région Guadeloupe.

- Les bases de données territoriales ou thématiques proposées par l'ONG Symbole de l’amitié (Dahoméens déportés en esclavage ; population esclave du Carbet (Martinique, 1810-1848) ; minutes notariales de Saint-Pierre ; notariat de Saint-Domingue).

- Esclavage en Martinique : recherche sur des personnes mises en esclavage ou dans les actes notariés du XVIIIe siècle sur Manioc.

Si la traite est une activité encadrée par les autorités coloniales, elle est le fait d’acteurs économiques privés (compagnies commerciales, armateurs privés, etc.). Les opérations de traite ne faisaient pas l’objet d’un enregistrement systématique par l’administration coloniale. On trouve cependant de nombreux documents qui en témoignent dans les archives publiques : procès-verbaux de ventes, états statistiques et financiers, actes judiciaires contre la traite illégale, etc.

L’histoire de la traite est indissociable de ses abolitions, en 1794 pendant la Révolution française, puis en 1848.

Les pistes de recherche générale :

- La réglementation puis l’abolition de la traite :

Sous l’Ancien Régime : actes législatifs et réglementaires (1663-1779) et décisions et instructions (1654-1816). Voir aussi la collection Moreau de Saint-Méry (1492-1817)

Après la Révolution : actes législatifs et réglementaires (1801-1846) et dossiers relatifs à la condition des esclaves et à la préparation de l’abolition

Focus : Les travaux de la commission Schoelcher pour l’abolition de l’esclavage

- La traite comme activité commerciale : états statistiques, mémoires généraux, comptes, correspondances

Traite négrière, marchandises : mémoires, comptes, correspondances (1698-1786)

Activités des compagnies commerciales sur les côtes d’Afrique

Focus : Le journal de bord de l’expédition du navire négrier le Raphaël (1787-1789)

- Les suites de l’abolition de 1848 :

Les indemnités accordées aux propriétaires d'esclaves en 1849

La répression de la traite illégale

Et après ? Voir les sources relatives à l’application de la convention de Bruxelles (1890) dans l’ensemble de l’Afrique occidentale française, en Côte française des Somalis, en Côte d'Ivoire, au Dahomey, en Guinée, au Sénégal, au Soudan.

Approche par territoire

- Amérique et Antilles

Ancien Régime et après la Révolution (1635-1853)

- Guadeloupe

Ancien Régime : Secrétariat d'Etat à la Marine (1649-1815)

Après la Révolution : Ministère de la Marine des Colonies (1817-1849)

Focus : Un relevé des prix des esclaves entre 1825 et 1839 en Guadeloupe

- Guyane

Ancien Régime : Secrétariat d'Etat à la Marine (1651-1856)

Après la Révolution : Ministère de la Marine des Colonies (1793-1859)

- Ile Bourbon (Réunion)

Ancien Régime : Secrétariat d'Etat à la Marine (1642-1811)

Après la Révolution : Ministère de la Marine des Colonies (1803-1849)

Ile de France (Maurice)

- Louisiane

Ancien Régime : Secrétariat d'Etat à la Marine (1675-1819)

- Martinique

Ancien Régime : Secrétariat d'Etat à la Marine (1635-1815)

Après la Révolution : Ministère de la Marine des Colonies (1818-1858)

- Petites Antilles

Ancien Régime : Secrétariat d'Etat à la Marine (1626-1809)

Focus : le fonds suédois de Saint-Barthélemy (1756-1878)

- Saint-Domingue

Ancien Régime : Secrétariat d'Etat à la Marine (1664-1791)

Période révolutionnaire (1763-1850)

Acteurs privés essentiels dans la compréhension et la recherche sur l’histoire de l’esclavage, les propriétaires terriens d’habitations ou les familles de négociants, planteurs ou armateurs ont parfois cédé les archives résultant de leurs activités. Ces fonds peuvent être conservés dans des localités attachées à l’histoire familiale (archives municipales, départementales), dans des collectivités d’outre-mer ou aux ANOM. On y trouve de la correspondance produite entre les gestionnaires et propriétaires des habitations, des recensements, des mémoires journaliers, documents comptables, plans, dossiers relatifs à des contentieux ou indemnités, etc.

Correspondances de familles de propriétaires d’habitations :

La Chauvinière, Saint-Domingue (XVIIIe)

Gilles Clérisse, Cap, Saint-Domingue (1764-1775) : échanges avec son régisseur à propos de la tenue de ses habitations ;

Général Henri Gatien, comte de Bertrand (1836-1843) : documents de gestion relatifs à deux exploitations, dénombrements d’esclaves, actes de ventes.Fonds d’archives de gestion d’habitations :

Carbon-Leroux, Saint-Domingue (1692-1773)

Le Gentil de Paroy, Limonade, Saint-Domingue (1754-1826)

d’Agout, Saint-Domingue (1789-1791)

Rossignol, Saint-Domingue (1793-1799)

Reiset, Guadeloupe (1822-1880)

La Marianne, Cayenne (1814-1832)

Focus : Archives de l’indemnité coloniale de 1849. À la suite de l’abolition, une indemnité compensatrice est accordée aux propriétaires d’esclaves. L’administration effectue un recensement très précis des propriétaires, de leurs biens et de la valeur de leurs anciens esclaves pour en calculer la répartition. Ces sources ont été exploitées dans la base de données "Repairs : Esclavage & indemnités".

Les personnes mises en esclavage subissent des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles, encadrées par le "Code Noir" (édit de mars 1685). Sur tous les territoires, des résistances se manifestent, individuelles ou collectives, spontanées ou organisées, suscitant en retour de sévères répressions. Il n’existe toutefois pas de sources judiciaires organisées de cette répression. En effet, elles sont largement manquantes, les procès instruits contre les esclaves n’ayant pas été transmis pour conservation dans l’Hexagone (voir les archives des greffes). Il faut alors chercher ces résistances dans les ensembles documentaires propres à chaque territoire (voir plus haut, Je m’intéresse à l’histoire de la traite et des abolitions, approche par territoires). On propose ici quelques exemples illustrant les types de sources disponibles.

Focus : une source majeure pour l’histoire des soulèvements, des actes de résistance et de la répression judiciaire sous l’Ancien Régime : La collection Moreau de Saint-Méry (1492-1817)

- Résister : durant la traversée

Quelques récits de révoltes en mer par les équipages.

- Résister : traces et récits de marronnage

- Les avis de marronnage publiés dans la presse (Gazette officielle de la Guadeloupe, feuille de la Guyane française, Journal officiel de la Martinique…) conservés en bibliothèque Voir les listes des publications officielles par territoire ;

- Marronnages en Martinique en 1710 : procès-verbaux d'interrogatoire d'esclaves ;

- La répression du grand marronnage en Guyane. L’exemple d’une expédition répressive menée en 1803.

- Résister : révoltes collectives

- La révolte menée par Mackandal à Saint-Domingue en 1758 dans l’article 88 de la collection Moreau de Saint-Méry et dans la correspondance du Secrétariat d’Etat à la Marine (articles 101, 102 et 115) ;

- Des menaces de révolte en Guadeloupe en 1736 et les mesures prises par l’administration.

- Résister : stratégies individuelles

- Le suicide comme échappatoire : exemple en Martinique ;

- Un récapitulatif des affaires d’empoisonnements en 1773 à Saint-Domingue ;

- Accusations de sévices portées par des esclaves, par territoire : Guyane, Guadeloupe, Martinique.

Focus : affaire opposant Antoine, libre, au propriétaire Le Gentil de Paroy, Limonade, Saint-Domingue dans le cadre de l'emprisonnement d'Antoine et de la demande de libération par sa mère (1754-1826)

- Et ailleurs ?

Voir la base Le marronnage dans le monde atlantique.

Les types de sources iconographiques sur l’histoire de l’esclavage sont peu variés. Il s’agit principalement de cartes, plans et dessins architecturaux relatifs aux habitations et à leurs situations géographiques, ainsi que de planches illustratives publiées dans des manuels pour la traite ou des ouvrages généralistes sur les différents territoires. Les représentations des personnes mises en esclavage répondent alors aux canons esthétiques et démonstrations pseudo-scientifiques raciaux. On trouve également quelques photographies dont la légende mentionne des personnes mises en esclavage ou affranchies au XIXe siècle.

- Des cartes géographiques présentant les habitations et leurs emplacements, les zones de marronnage, des plans d’habitations

Les fonds du Dépôt des Fortifications des colonies : recherche par mots-clefs (habitations, sucrerie…)

La Collection Moreau de Saint-Mery

Le Gentil de Paroy, Limonade, Saint-Domingue (1754-1826) : plans d’habitations

- Des ouvrages imprimés du XVIIe au XIXe siècles comprennent parfois des planches illustrées, par exemple :

Histoire générale des Antilles habitées par les François, Paris, 1667-1671. FR ANOM BIB SOMRES D 3 ;

Recueil des vues des lieux principaux de la colonie de Saint-Domingue, Paris, 1791, FR ANOM BIB AOMRES 10198 ;

Encyclopédie des voyages, contenant l'abrégé historique des moeurs, usages, habitudes domestiques, religions, fêtes, supplices, funérailles, sciences, arts et commerce de tous les peuples […], Jacques Grasset de Saint-Sauveur, 1796, BIB AOMRES 14175 ;

Voyage à la côte occidentale d'Afrique, fait dans les années 1786 et 1787, contenant la description des moeurs, usages, lois, gouvernement et commerce des Etats du Congo, fréquentés par les européens, et un précis de la traite des noirs, ainsi qu'elle avait lieu avant la Révolution française, ... », L. Degrandpré, 1800/1801, Paris, FR ANOM BIB AOMRES 46683 ;

Album de l’île de la Réunion, Recueil de dessins par A. Roussin, 1863, FR ANOM BIB SOMRES D 211.

Poursuivre l’exploration

Brouillon du décret d’abolition de l’esclavage

Saviez-vous que les ANOM conservaient le brouillon du décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848 annoté par Victor Schoelcher ? Focus sur ce...

17 novembre 2025

Faire sa première recherche

Préparez votre venue aux Archives nationales d'outre-mer en parcourant nos instruments de recherche en ligne et nos bases de données.

17 novembre 2025